Dopo una Cop 29 deludente, la questione dei finanziamenti al Sud del mondo è tornata a far discutere. Trecento miliardi di dollari all’anno non bastano. E mentre gli aiuti dagli Stati ricchi scarseggiano, la Banca mondiale potrebbe giocare un ruolo più incisivo.

Il mancato successo della Cop 29 di Baku ha posto una serie di interrogativi sui finanziamenti climatici. Chi deve pagare per permettere ai Paesi in via di sviluppo di imboccare la strada della transizione verde? E dove si dovranno investire questi soldi?

Il terreno di scontro a Baku ha riguardato infatti i nuovi obiettivi di finanza climatica (o Ncqg, New collective quantified goal) da mettere in campo dopo il 2025. Questi obiettivi (finora troppo bassi) si concentrano sui finanziamenti da mobilitare annualmente in modo che i Paesi più vulnerabili possano realizzare politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.

Finora, l’obiettivo a cui si rifacevano gli Stati più ricchi (sancito a Copenaghen nel 2009 e poi rilanciato dall’Accordo di Parigi del 2015) era di donare cento miliardi di dollari all’anno. Un traguardo raggiunto solo nel 2022, con due anni di ritardo. Intanto, però, il riscaldamento globale è aumentato e le necessità sono cambiate.

Alla Cop 29 si è deciso di triplicare questa cifra (300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035), ben lontana dai 1300 miliardi, soglia minima richiesta dalla Conferenza (e in particolare dagli Stati più vulnerabili) per imboccare la strada della transizione energetica e proteggersi dagli effetti catastrofici del cambiamento climatico.

Inoltre, come viene sottolineato nell’editoriale ASviS di Ivan Manzo, “buona parte dei 300 miliardi di dollari non saranno le sovvenzioni richieste, la cifra può essere infatti raggiunta attraverso un’ampia gamma di possibilità (finanza pubblica e privata, accordi bilaterali o multilaterali, prestiti a tassi agevolati o di mercato, ecc.)” e, inoltre, “non viene considerato il costo dell’inflazione nel tempo” rendendo la cifra ancor più esigua. In aggiunta, c’è da tenere presente che più il Sud del mondo si svilupperà più avrà bisogno di energia, fattore che potrebbe alzare in futuro l’asticella degli aiuti richiesti.

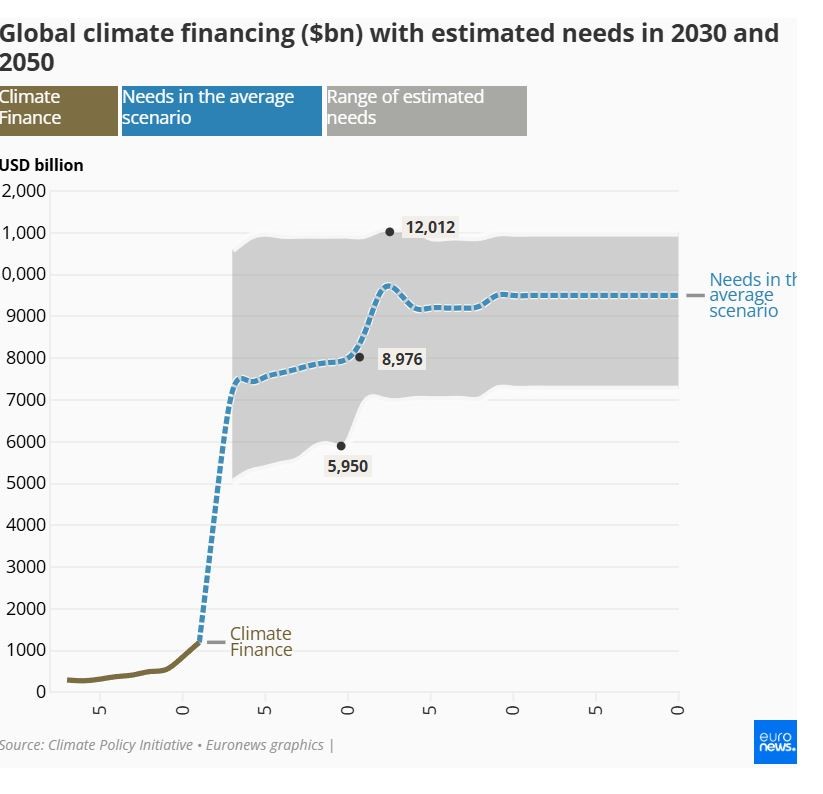

Ma di quanti soldi hanno effettivamente bisogno i Paesi in via di sviluppo, e soprattutto dove potrebbero investirli? Secondo gli esperti Onu, il fabbisogno finanziario ammonta a 2,4 migliaia di miliardi di dollari entro il 2030. Da distribuire in questo modo: circa due terzi per la transizione energetica, e il resto nell’adattamento al cambiamento climatico, per ripararsi dagli eventi estremi e proteggere la natura. Per la Climate policy intiative l’ammontare dei finanziamenti climatici dovrebbe salire a 8.500 miliardi di euro entro il 2030.

Chi sta pagando e come

Non tutta questa cifra (ma una buona parte sì) dovrebbe provenire dai Paesi sviluppati. Secondo l’Ocse nel 2022 gli Stati più ricchi hanno fornito 116 miliardi di dollari in aiuti climatici, mantenendo (come già ricordato) la promessa di Copenaghen con due anni di ritardo. Ma riguardo a questa somma la questione è abbastanza capziosa. Molte Ong e Paesi in via di sviluppo contestano l’assenza di una definizione chiara di finanza climatica. All’interno del computo finale, infatti, “si può contare la ristrutturazione energetica di un hotel di lusso in Kenya? Un prestito che indebita un Paese povero è un vero aiuto?”

Calcolando il rapporto tra responsabilità climatiche e finanziamenti da devolvere agli Stati più poveri, tra i Paesi che stanno facendo la loro parte, la Norvegia è in testa (con quasi due miliardi, rispetto alla sua “giusta quota”, stabilita a poco più di mezzo miliardo), seguita da Francia, che ha donato più di 11 miliardi di dollari in finanziamenti (il doppio della sua “giusta quota”), Lussemburgo, Germania (14 miliardi) e Svezia. L’Italia è tredicesima, con una “giusta quota” di 4,63 miliardi di dollari, coperta solo per il 72% (3,35 miliardi). Ultimi della classe Stati Uniti (14 miliardi, rispetto ai 44,5 richiesti) e Grecia. Nel 2023, l’Unione europea e i suoi 27 Stati membri hanno contribuito con un totale di 28,6 miliardi di euro da fonti pubbliche e mobilitato altri 7,2 miliardi di euro di finanziamenti privati.

Un ruolo a parte lo giocano Cina e Stati del Golfo. I Paesi più ricchi stanno facendo pressione da anni affinché questi Stati vengano conteggiati non più come Paesi in via di sviluppo (gruppo stabilito formalmente nella Convenzione sul clima delle Nazioni Unite del 1992) ma come nazioni in tutto e per tutto sviluppate. Questo slittamento sposterebbe il peso dei finanziamenti anche su questi due colossi, comprensibilmente restii ad accettare la cosa. “Dal 2016, la Cina ha fornito e mobilitato 177 miliardi di yuan (circa 24,5 miliardi di dollari) per investire nell’azione per il clima in altri Paesi in via di sviluppo”, ha dichiarato il vice premier Ding Xuexiang a Baku. Ma secondo il think tank americano Center for global development si tratterebbe per il 97% di prestiti. Gli Emirati arabi uniti hanno invece promesso 30 miliardi di dollari, ma da qui a capire se ci saranno veramente ce ne passa.

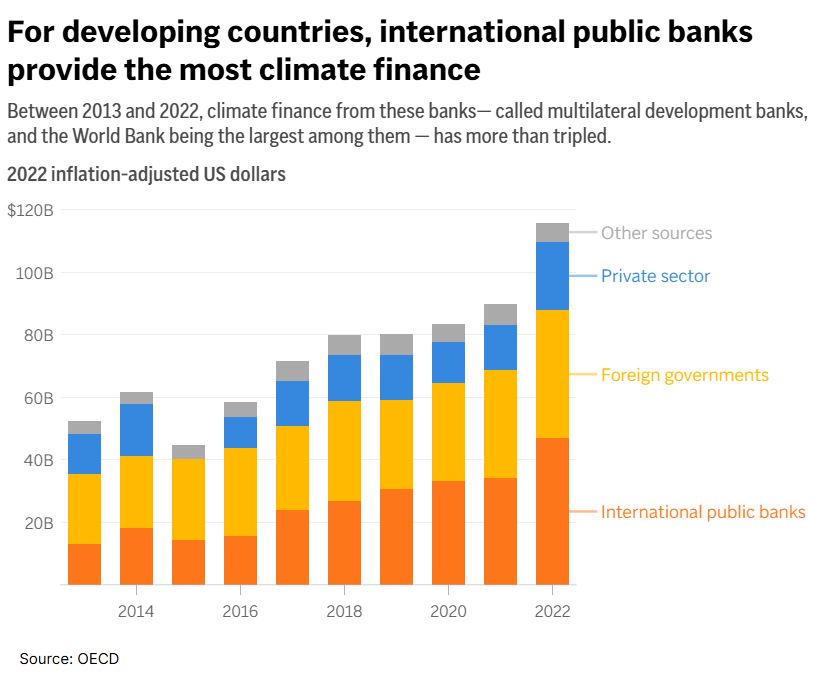

Attualmente la parte del leone nella finanza climatica la stanno facendo le grandi banche internazionali, che si attestano come i maggiori e più rapidi fornitori di finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo. Seguono gli Stati esteri, i privati e altre forme di finanziamento. Ma è certamente necessario trovare nuove forme di imposte, per non aumentare l’indebitamento dei Paesi più poveri e bisognosi di aiuto. Per raggiungere l’enorme fabbisogno globale si stanno esplorando varie strade, tra cui imposte sul patrimonio dei super ricchi, tasse sul trasporto marittimo, estensione delle varie forme di “carbon tax” proporzionale alle emissioni necessarie per realizzare qualsiasi bene o servizio.

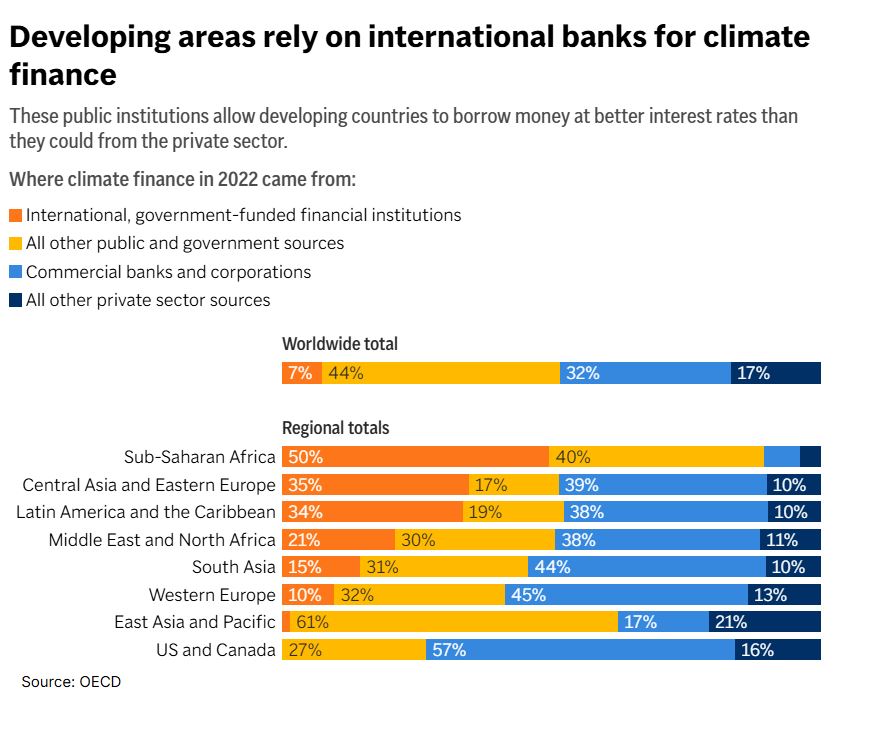

È proprio grazie al supporto delle banche che il mondo è riuscito a raggiungere l’obiettivo di cento miliardi stabilito nel 2009, anche se le banche stesse sono state sollecitate ad agire in modo più repentino ed efficace. I finanziamenti per il clima sono aumentati negli anni (la Banca mondiale ha erogato 40,4 miliardi di euro nel 2023, registrando un +10% rispetto al 2022), ma a un ritmo troppo lento rispetto alle richieste. E anche qui si pone un problema: come si nota dal grafico qui sotto, i Paesi che riescono ad accedere con più facilità a prestiti bancari e investimenti privati sono quelli sviluppati (Stati Uniti e Canada in testa), mentre le banche hanno contribuito in parte minore ai finanziamenti in Africa sub-sahariana. La ragione è semplice: trattandosi di progetti più rischiosi, i Paesi poveri faticano ad accedere a prestiti con tassi di interesse bassi e ad attrarre finanziatori esteri.

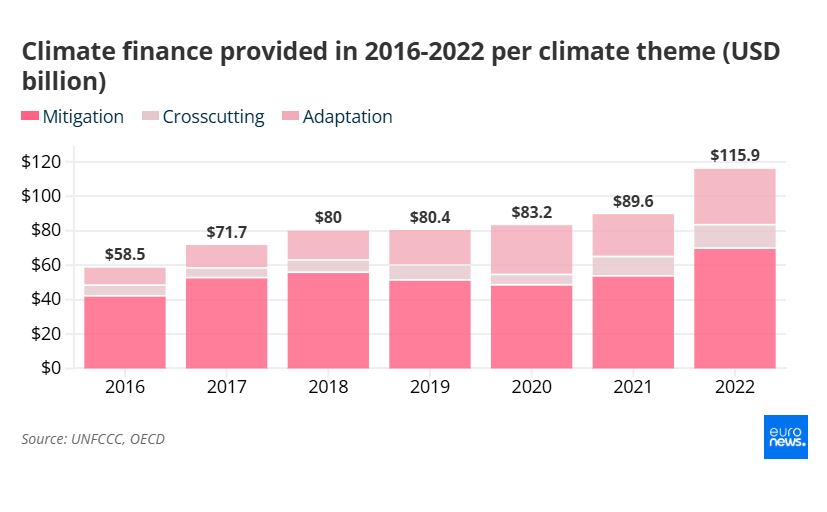

Infine (ultimo grafico) l’Ocse sottolinea che i finanziamenti sono rivolti soprattutto alle azioni di mitigazione (per lo più energie rinnovabili), piuttosto che all’adattamento ai cambiamenti climatici. Anche qui per una ragione abbastanza semplice: il ritorno economico è molto più imprevedibile. Le azioni di mitigazione prevedono infatti misure per contenere l’avanzata dei fenomeni estremi (per esempio edifici più resilienti) su cui si guadagna di meno. Mentre con la vendita di pannelli fotovoltaici o turbine eoliche il ritorno è più sicuro. In futuro, però, i fenomeni estremi aumenteranno, e con essi i costi di adattamento. E questo sarà un problema con cui le politiche climatiche dovranno confrontarsi nei prossimi anni.

Quindi?

Meno fondi vogliono dire piani meno ambiziosi, e questo è un altro dato di fatto. Secondo l’Economist, però, indirizzare i Paesi più poveri verso la strada green potrebbe costare meno di quanto si pensi. Il settimanale inglese individua tre prospettive di finanziamento.

La prima riguarda la quantità di denaro pubblico da usare come “rete di sicurezza” per attrarre gli investimenti privati nelle rinnovabili. Un’altra comprende i risarcimenti che i Paesi più poveri dovrebbero ricevere per chiudere le centrali a carbone e, al contempo, mantenere intatte le foreste (che consentono di immagazzinare carbonio e contenere l’aumento delle temperature). Il terzo gruppo include i finanziamenti per l’adattamento, per far fronte a un pianeta che diventa sempre più caldo. E su questo obiettivo, per i motivi di cui abbiamo già parlato, i piani di aiuti pubblici e investimenti sono ancora insufficienti e vaghi.

Uno dei grandi problemi che stanno affrontando i Paesi più poveri nel percorso di transizione energetica riguarda il significativo capitale iniziale per costruire parchi solari ed eolici, capitale che le banche sono molto caute a fornire, così come gli investitori, restii a scommettere su progetti rischiosi. Il think tank Energy transitions commission conferma le prospettive dell’Economist: il metodo migliore per rendere stabile il mercato è fornire garanzie attraverso un ente pubblico che si offra di sostenere le perdite qualora un progetto non riuscisse a produrre i rendimenti promessi. A febbraio di quest’anno, la Banca mondiale ha ad esempio lanciato un fondo per raddoppiare le garanzie sui prestiti a 20 miliardi di dollari entro il 2030. Anche le banche di sviluppo regionali si sono mosse in questo senso, fornendo assicurazioni per progetti verdi e facilitando i piani di rimborso. Per quanto riguarda il secondo problema (abbandono delle centrali a carbone mixato con la tutela delle foreste), “i Paesi ricchi hanno poche opzioni se non quella di offrire denaro”, ovvero sussidi. Ma come dovrebbero essere erogati questi fondi per il clima?

Un pacchetto di accordi bilaterali tra Stati sviluppati e in via di sviluppo, secondo il settimanale inglese, “esporrebbe i finanziamenti ai capricci geopolitici e renderebbe difficile tracciare gli impegni”, e “probabilmente sarebbe anche uno spreco, poiché i governi del mondo ricco cercano un ritorno chiedendo che il denaro venga utilizzato per acquistare le proprie attrezzature”. Una strada dunque piena di ostacoli. Creare nuove istituzioni multilaterali sarebbe un’altra opzione, che però potrebbe concludersi con un fallimento, dato che “i Paesi ricchi esitano a fidarsi di queste istituzioni e i potenziali azionisti litigano su termini e condizioni”. Inoltre, i risultati raggiunti finora non sono confortanti: il Green climate fund, il più grande fondo creato fino a questo momento, ha erogato solo 16 miliardi di dollari dalla sua apertura nel 2010.

L’opzione migliore sarebbe affidare questa missione alla Banca mondiale. Aggiungendo però una significativa iniezione di capitale (l’Etc dice che la Banca mondiale dovrebbe erogare circa sei volte i fondi che distribuisce attualmente).

Resta il fatto che mantenere lo status quo non è un’opzione percorribile. “Gli Stati sviluppati otterrebbero molti più ritorni, in termini di riduzione delle emissioni globali, investendo nel Sud del mondo”, dice sempre l’Economist. Il presidente della Banca mondiale Ajay Banga ha dichiarato che, entro il 2025, il 45% dei finanziamenti annuali dell’istituto bancario saranno legati a progetti climatici (attualmente siamo al 35%). La domanda è: saranno sufficienti queste e altre strategie economiche per aiutare i Paesi in via di sviluppo a imboccare la strada della transizione energetica e provvedere alle misure di adattamento? Probabilmente no.